Leggete in filigrana, accostate il foglio al lume, affinché il limone si riveli. E scorrete ancora e ancora, ogni volta lo sguardo più destro.

Scatenate coltelli giapponesi, sfilettate le lamelle dei ricordi; se, come me, non sapete trifolare, ingollatele crude, è anche più efficace.

Il dettaglio si dilata solo con l’inclemente frammentare, allora davvero scuoia come napalm. Va bene così.

Sempre sia livido nitore di neon, luci, candele; ci vorrebbe la lampada scialitica della sala operatoria, difficile disporne, ma se l’avete conosciuta, è buona cosa evocarla.

Incedete a ritroso, con impiombata lentezza. Rivoltate il sudario del letto, lasciate quel guscio di casa e, con andatura da gasteropodo, «calcate i vecchi passi, sulle strade che vi han visti già a occhi bassi».

Poi, superatevi. Tornate, con i piedi o con la mente, dove avete rovesciato la testa nel riso di onnipotenza. Serrate le palpebre nel sole più salvifico e anche questo chiarore, leggetelo in filigrana.

Consegnatevi alle acque favorite, al vento dell’aliscafo, alla voce accesa, al foulard legato tra i capelli, al corallo di Sciacca giù dal lobo, al sandalo dondolante.

Osservatevi nell’alba, dopo l’ora sospesa e quella del congedo, con l’accappatoio bianco su un terrazzo sconosciuto.

Disseppellitele dallo stipo e fatele volteggiare, d’ottone o digitali, le chiavi di stanze e dimore per sempre negate.

Sbranate quel che vi ha reso felici, vivi, senza traccheggiare: nessun osso fuori di bocca. Cucite patchwork di bellezza e armonia svanite, sappiate i colori, ma anche il loro non ritorno.

Rovistate, perlustrate.

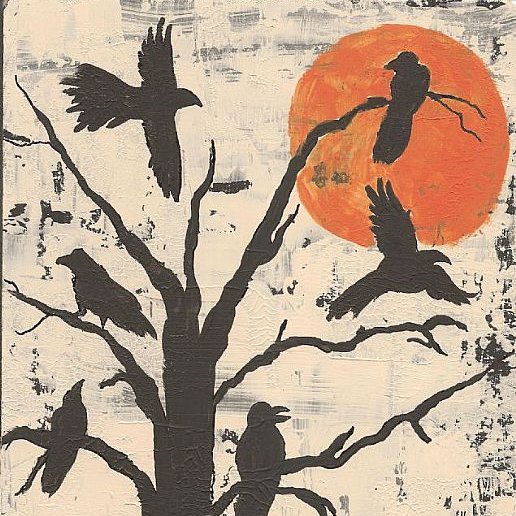

Fatevi filologi, esegeti, levatrici, rabdomanti, palombari. Nessuna memoria risparmiata, nessuna parola sospesa. Che i corvi vi becchino gli occhi, gli spini vi scarnifichino le grinze delle mani. Cercateli e benediteli.

È una gran mistificazione, un neurolettico, che l’arte di perdere s’impari. Ma il dolore lo freghi solo sbrigliandolo, confezionandogli – bestia volubile e narcisa – la lusinga di spadroneggiare.