Questa storia nasce dalla fantasia melodrammatica di una bambina osservatrice, in una cittadina di provincia, durante gli anni ’60

1) Avanzava per la via sempre un po’ rasente i muri, con lo sguardo sospettoso di chi conosce la cattiveria altrui. Portava di solito i radi capelli grigi sciolti, con la riga da un lato e una forcina a sollevarne una banda, ché non le cadesse sugli occhi. Talora, invece, provava a tenerli su, in un misero chignon da cui ciuffi sorcigni sbucavano sbadatamente. Era piuttosto alta, ma teneva le spalle strette e curve, come per proteggersi, e camminando procedeva rapida e furtiva, col collo proteso in avanti, pareva una tartaruga che mettesse appena fuori il capo dal guscio per studiare la situazione. Il viso appariva pallidissimo, offuscato da un velo di polvere di riso, tirato sugli zigomi sporgenti, sbiadito come le iridi acquose, di un cilestrino cieco. Paurosamente magra, sembrava sfuggire agli indumenti che indossava: tailleur spaiati, enormi su di lei, camicette consunte, con i colletti sdruciti da cui spuntava, tesissimo, quel suo collo sottile e rugoso. Ai piedi indossava sformate scarpe da tennis, quasi volesse essere pronta per una fuga improvvisa eppure preventivata. Non era mai sola. Portava con sè una bambola, una di quelle che un tempo si acquistavano alle fiere, con quelle vesti ottocentesche, la lunga gonna a balze con sottogonne di pizzo nero che la rialzavano fino a mostrare le lucide scarpettine di vernice allacciate. La bambola appariva molto più curata di colei che accompagnava: le gote dipinte di rosa erano splendenti come i capelli sintetici, biondissimi e cotonati in un’ improbabile acconciatura; le manine che si aprivano al termine delle braccine rigidamente protese, avevano le unghiette smaltate di rosso; le labbra erano disegnate dal tratto preciso di una pennellata di carminio, che svelava il nitore di una fila di dentini perfetti; gli occhi, spalancati in una fissità azzurra, erano protetti da rigide palpepre che talora si chiudevano asimmetricamente. La donna spesso la teneva in braccio, col viso nascosto sul petto vizzo, ma a volte preferiva metterla sdraiata o seduta su di una sgangherata carrozzina per neonati, che spingeva veloce e nervosa, e allora capitava di incrociare lo sguardo, ammiccante e attonito ad un tempo, della bambola. Quando la stringeva a sé, le parlava fitto fitto, con un linguaggio incomprensibile, fatto più di mugolii che di parole. Pareva, dal tono, che fossero parole di rassicurazione, consolazione, ma anche di ansia, timore. Poi, improvvisamente, serrava le labbra sottili e ne usciva un qualcosa di musicale, o forse un gemito, che poteva essere una ninna nanna spaventata e spaventosa.

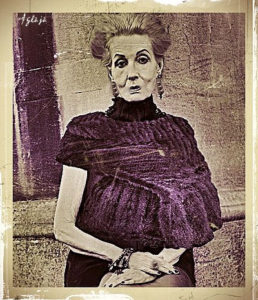

2) Prima ancora di vederla avvertivi il suo profumo: un odor di Coty cui si aggiungeva quello dolciastro della cipria. Il viso ne era ricoperto in abbondanza e la polvere rosata colmava i solchi delle rughe che ne devastavano la superficie. Nonostante tenesse caparbiamente le gote ritratte tra i denti (di una perfezione ostentata, come solo le dentiere osano apparire), per simulare una finezza di tratti che non possedeva, le borse gonfie sotto gli occhi, le palpebre pesanti truccate eccessivamente ed una gorgera di pelle cascante ne denunciavano la grevità somatica non solo dovuta all’età. I capelli platinati erano irrigiditi in un’acconciatura forse fuori moda ma assolutamente conforme all’insieme. Indossava soltanto abiti neri, resi meno tetri da camicie di pizzo e foulard di seta o stole di visone sapientemente drappeggiate. Una ventriera dalle crudeli stecche di balena, spingeva il seno generoso in un’ardita postura ad alta gittata, mentre il giro vita veniva vanamente strizzato, costringendo il grasso dei fianchi e del ventre in una tonda uniformità. Calzava decolleté nere dai tacchi a spillo vertiginosi, trampoli su cui arrancava sforzandosi di dare all’andatura un che di superbo e consapevole. Sfoggiava gioielli di gran valore – ori massicci, pietre di elevata caratura – curando che facessero sempre pendant tra loro. Li ostentava con gesti indubbiamente studiati e ripetuti molte volte, in chissà quali occasioni. Squadrava le persone che incontrava alzando il sottile sopracciglio disegnato a matita, e in quel gesto vi era un’alterigia ridicola e insostenibile ad un tempo, proprio perché del tutto inconsapevole della propria ridicolaggine. Era sempre sola.

3) Erano i primi anni ’60 del ‘900, in una piccola città di provincia, dove tutti si conoscevano e dove era facile incontrarsi. Eppure non si erano mai incrociate, fino ad un pomeriggio in cui, sbucando la donna con la bambola in tutta velocità da dietro l’angolo di un palazzo, la donna in nero ne fu travolta e subito alzò il braccio in un moto d’ira, di maestà lesa, aprì le labbra per protestare… poi rimase come sospesa, la bocca poco signorilmente aperta, il braccio ancora levato irrigidito in un gesto incompiuto. Si fissavano. Si riconobbero al di là dell’immagine deformata di sé che si mostravano vicendevolmente. Passò un istante infinito e brevissimo, che le trasportò lontano, a un tempo condiviso che ne aveva devastato, in modo diverso ma conseguenziale, le vite. La donna con la bambola fu la prima a riscuotersi e, stringendo freneticamente la sua bambina al petto, mugolò, come accade negli incubi da cui non ci si sa risvegliare: “Via via, Mirella, andiamo via” e scappò spingendo altri passanti ignari e divertiti. La donna in nero stette. Immobile. Gli occhi chiusi. Le guance lasciate cascare, come gli anni che le precipitarono sul viso. Poi tirò su le spalle e, barcollando un poco, si rimise in cammino.

La guerra era finita da vent’anni…