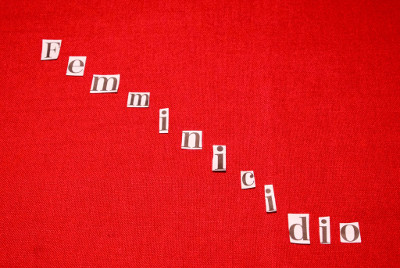

Il termine femicide nacque per indicare gli omicidi della donna in quanto tale, ossia gli omicidi di genere, che poi sono la maggior parte degli omicidi di donne e bambine. In italiano si traduce in Femminicidio e di primo acchito suona male, è cacofonico sia all’orecchio che al pensiero, perché richiama il latino foemina, l’animale di sesso femminile.

Personalmente non lo amo, o meglio, non lo apprezzavo finché non ho letto le note di Barbara Spinelli, che in un articolo sul Corriere scrisse: “Il termine femminicidio suona cacofonico e molti a sentirlo storcono il naso, ma questo termine non nasce per caso” e proseguì raccontandone la nascita. Guardando i dati dell’OMS, la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i sedici e i quarantaquattro anni è l’omicidio da parte di persone conosciute. Quando, negli anni Novanta, alcune criminologhe presero atto di questa triste realtà decisero di nominarla. Fu una scelta ben precisa: la categoria criminologica del femminicidio introduceva un’ottica di genere nello studio dei crimini “neutri” e consentiva di rendere visibile il fenomeno, di spiegarlo e di potenziare l’efficacia delle punizioni. Dietro questo termine c’è dunque una storia lunga più di vent’anni ed è una storia fatta di dolore, ma anche di battaglie volte al riscatto della donna. E allora ben venga il termine, se serve a migliorare lo stato delle cose.

È cacofonico? Sì, e deve esserlo, perché l’uccisione delle donne è una cacofonia della società civile e come tale va tacciata.

Ho spulciato un rapporto del 2012. I rapporti non sono mai belli, elencano dati e cifre che, su un foglio bianco, restano privi di vita, risultano addirittura noiosi; ma pensando che dietro a ognuno di quei numeri c’è un essere umano, in questo caso una donna o addirittura una bambina, prima ti si gela il sangue nelle vene e poi cominci a riflettere e, che tu sia uomo o donna poco importa, cominci anche a indignarti. L’indignazione è d’obbligo di fronte alla presa di coscienza che il numero delle donne uccise dal 2006 ad oggi è in continua crescita e spesso avviene nella più totale indifferenza. Solo dopo, a fatto avvenuto, arriva lo sdegno di una società che prima era troppo occupata a fare altro.

Ultimamente le acque hanno cominciato a smuoversi un po’, in Italia, in Europa e nel mondo: le autorità sono più attente ai casi di maltrattamenti, ma non basta, non ancora. I riflettori sulla violenza alle donne li ha puntati per primo il Messico: la teorica del femminicidio è proprio un’antropologa messicana, Marcela Lagarde.

Per la Lagarde il femminicidio è un problema strutturale che riguarda tutte le forme e le discriminazioni di genere che annullano la donna nella sua identità e libertà e non solo fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica.

Fin qui meri dati, mere relazioni; importanti, vitali, ma sterili nella loro essenza di rapporti redatti per studi statistici e sociali.

Cosa fare concretamente per fermare questa nefandezza, questo crimine contro l’umanità?

È una domanda che tutti dovremmo porci, e noi donne forse ancor di più, perché ognuna di noi può divenire vittima, basta un passo falso, la scelta di un compagno sbagliato. Può succedere e purtroppo accade più spesso di quanto si pensi. Infatti l’omicidio è solo l’ultimo gradino di una lunga scalinata fatta di angherie e sevizie psicologiche. I dati parlano chiaro: i maltrattamenti sono trasversali, non sono solo un fenomeno relegato all’ambito delle situazioni di degrado; si può dire che la violenza sulle donne è una nefandezza democratica e chiunque può esser vittima di un compagno, marito-fidanzato-padre-fratello, violento, indipendentemente dall’origine sociale. L’omicidio fa scalpore, finisce sulle pagine dei giornali, se ne parla, almeno per qualche giorno, ma le violenze non sono soltanto quelle fisiche, ci sono anche quelle psicologiche e queste ultime sono le più subdole.

Esistono padri-mariti-compagni-fidanzati, insomma uomini, socialmente affermati e stimati che nel privato nascondono il loro lato oscuro e bestiale, riservandolo alle loro compagne-mogli-fidanzate, insomma donne. La loro colpa? Quella di trasgredire al ruolo ideale imposto dalla tradizione decidendo di prendersi la libertà – sacrosanta – di vivere la propria vita. Per questo “semplice” motivo vengono punite, quotidianamente, con la peggiore delle sevizie: quella psicologica. L’omicidio è solo l’ultimo atto di un lungo e doloroso percorso. Si viene allontanate dai propri familiari, dai propri amici, a volte in modo brutale, altre in modo più subdolo, più sottile, magari ci si sente in colpa perché il compagno carnefice è bravissimo a farsi passare per vittima e si tende a cadere nella trappola che porta a una sola meta: l’isolamento. Esistono uomini che chiudono la propria compagna nel bagno, per ore, per punirla perché ha voluto vedere degli amici (magari maschi), o semplicemente perché ha voluto uscire.

Lui a volte è un professionista insospettabile. Ti chiude in bagno, ti placca contro un muro e ti dice calmo, sottovoce: «Urla, urla pure, così i vicini pensano che la pazza sia tu».

Oppure ti mette le mani alla gola ma non stringe, ti ferma su un letto, su un divano, contro una porta, e sussurra gelido: «Vedi? non stringo, non lascio segni. Provalo che ti ho messo le mani addosso». Dopo, in lacrime ti chiede scusa, ti dice che gli dispiace, che non lo rifarà, che è pentito. E tu ti illudi che forse è vero, ma poi la scena si ripete, finché non ne puoi più.

Viene da chiedersi come si possa sopportare tutto ciò, ed è vero: non si può. I meccanismi psicologici però sono sottili, sentirsi in colpa per aver denunciato il proprio compagno, che magari è anche il padre dei tuoi figli, se non è giusto può comunque essere umano; in ogni caso salire i gradini che ti portano alle Associazioni come Telefono Rosa o altre, o addirittura varcare la soglia di una questura, è una delle cose più difficili del mondo: inizialmente si prova vergogna, vergogna per il carnefice e vergogna per se stesse. È sbagliato, non c’è da vergognarsi, ma è umano che possa succedere. Gli psicologi affermano che la prima regola è amare se stesse ed esigere il rispetto. Questo è giusto, ma personalmente non mi sento di puntare il dito su chi in un primo momento non c’è riuscito, perché così facendo si rischia di far diventare la vittima due volte vittima: dell’uomo che l’ha seviziata e della società che la giudica.

Come donna, nel mio piccolo, mi batto perché questi crimini non avvengano più, ma mi sono data una regola: non giudicare la vittima, mai. Mi limito a cercare di aiutarla. Se lo facessimo tutti, sarebbe un bel passo avanti.