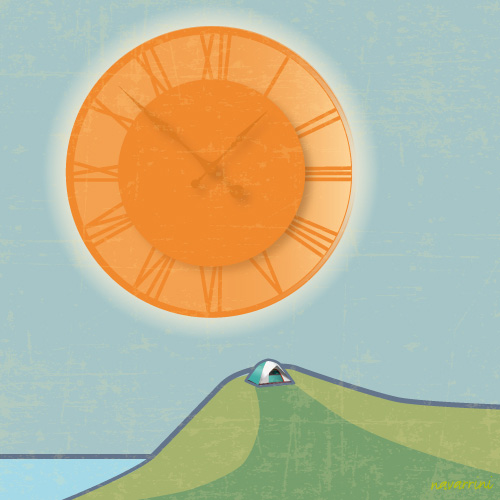

Oggi mi sono chiesta se felicità e brevità vadano necessariamente di pari passo, così mi sono venuti in mente i miei giorni felici.

Settembre di non tanto tempo fa, la mattina io e lui ci svegliavamo all’alba cotti dal sole. Ci trascinavamo fuori dalla tenda in uno stato ancora incosciente e continuavamo a dormire con i piedi nell’acqua. La gente già lavorava, le spiagge erano quasi deserte e noi eravamo ormai da due mesi in vacanza.

Il pomeriggio neanche a parlarne di fare un bagno perché c’era il vento forte, di quelli che tirano la sabbia negli occhi. Avevamo quasi finito i soldi e ci arrangiavamo a scatolette di tonno e chili di pomodori pachino. Ogni tanto un gelato diviso in due, ma bisognava stare attenti a conservare gli altri soldi per la benzina.

Ci eravamo accampati su una duna, un po’ scomoda, appena fuori dal campeggio (di starcene soli avevamo paura, ma di starcene dentro non ce lo potevamo proprio permettere). Capitava che il fornaio, che passava ogni mattina con l’apetta, ci lasciasse due cornetti avvolti nella carta, appena fuori dalla tenda.

Ci eravamo abbronzati e spellati due volte, avevamo i capelli bruciati e spezzati dal sale. Facevamo la doccia negli stabilimenti usando il bagnoschiuma di nascosto.

Nessuno dei due riusciva a decidersi e dire «basta, l’estate è finita, torniamo a Roma». Avevamo la sensazione che quella vacanza fosse più simile a un sogno e che, una volta finita, sarebbe finito anche tutto il resto.

Il lavoro non era un problema, tutto si era fermato e tutto ci aspettava.

Alle porte di ottobre siamo dovuti tornare perché c’erano rimasti giusto i soldi per pagare il traghetto e due arancini. In nave ci siamo dati gli abbracci più forti di tutta la vacanza, poi siamo arrivati a Roma e ci siamo guardati. Il sogno era finito e tutto il resto pure.

Illustrazione Stefano Navarrini ©