Non ti ho mai votato troppe parole. Era dovere convincerti, galleggiando, di non amarmi. Per te erano già colpa affetto e desiderio.

Io la sorella sventata assente nella tua famiglia di maschi, farfalla nomade, collega caparbia e spigliata.

Tu soldato, io anarchica, io utopista incendiaria, tu mediano; tu teutonico maratoneta, io irrequieta e levantina. E la congiunzione della malinconia, raccontarsi per silenzi, un casellario di ricordi.

Non avevi veri amici: mi sono esagerata femmina e ho dovuto farmi commilitone, sposando attese e tormenti, maieuta di confidenze. Io a sorreggerti dimenticando le mie ossa fragili, a volgere in colorate avventure le mie tribolazioni e spalmare cerone sui lividi.

Ti ho stordito di disperata vitalità, di una passione priva del divoramento reciproco che mi è essenziale; per quello c’erano altri, chissà se ti andava bene o sapevi incassare. Quelli con il fascino che a te mancava, nonostante capelli d’inchiostro, un profilo con pochi rivali e il corpo liscio allenato, tu e la tua vocazione alla disciplina, il culto della bici.

Per te appesi il poster di Coppi e Bartali sopra il frigorifero con le Becks da ragazzo giudizioso. Eri l’idolo della portinaia, convinta fossi il protagonista di una soap di Canale 5.

“Sally”, mi chiamavi, e in una sera alcolica – tu che al contrario di me il vino non lo reggi – incalzavi peggio di un Pm che me la fossi spassata con Vasco. Eri tanto buffo che imbastii una mirabolante confessione; per un pezzo ti arrovellasti pure da sobrio.

Il tuo amore negato mi trasfigurava irresistibile. Se qualcuno ha mai intuito di noi è per le risa che ti strappavo nella più soporifera riunione. Sono deflagrata come variabile fuori controllo, una Lucignola con gli stivali, nella tua esistenza da sempre cadenzata: le ore rubate nel residence di Cordusio, il garage di Linate dove ti accoglievo dopo le trasferte romane, i tornanti del monte Beigua e l’ansia per le mie nottate.

Lavoravi tranquillo solo dopo la risposta al tuo sms delle sei e mezzo, lo so. «Se ci sei, posso farcela», pregai prima dei funerali di papà. Mi appesi al tuo sguardo in fondo alla cappella, il nostro ultimo incontro.

La mail che seguì era un capolavoro di quanto la tua pacatezza fosse fucina di emozioni, di come il tuo rigore mi sapesse cogliere e dipingere stracciando ogni vacuità dei cantastorie.

La banale ero stata io, prigioniera degli stereotipi, a svalutare la forza calma del tuo avvolgermi, la bellezza di quel che avremmo potuto essere. La maledizione della sorte, in cui non credi, ci aveva destinati per farci poi paralleli ma indissolubili.

Diciassette anni e mille vite fa salii su un regionale, in nero come mi volevi, per la nostra prima volta. Protesa verso un ritaglio di sole su una sedia di plastica, in un desolante cortile, mi ritrovo a ridere dopo un’eternità, la gola all’indietro, gli occhi socchiusi. La tua voce, che trovavo monocorde, arriva dall’orizzonte rifuggito.

È tua arte non stupirti di nulla, e in quattro frasi capisco che ci sarai ancora, a progettare con me ponti su un vuoto di incognite. Da lontano.

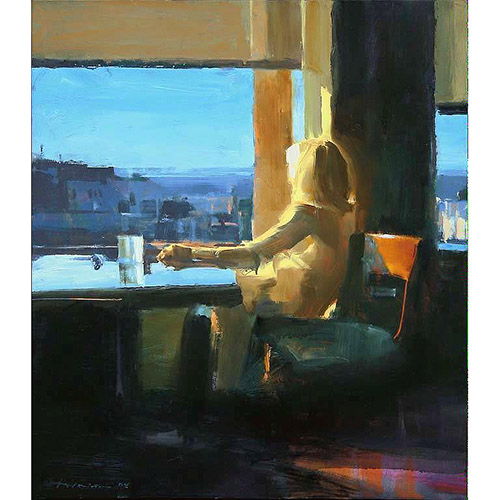

Ben Aronson - Woman At The Window